レポート:『人生をしまう時間』

上映会 @南極スペース

シェア :

Tweet

photo by © HAISHIMA Ai

43名の方にご覧いただきました

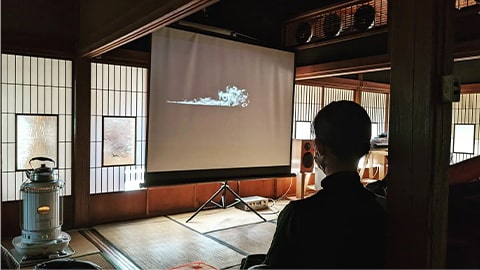

2021年11/27(土)に南極スペースで上映会が開催されました。COVID‑19の第5波が落ち着いた隙間を狙っての開催。地元の方々を中心に43名の方にご覧いただきました。

photo by © MOTOZAWA Nobuaki

DATA

席数10席、

各回入替制、全6回

| 第1回 | 08:00 ~ | 1名 |

| 第2回 | 10:30 ~ | 5名 |

| 第3回 | 13:00 ~ | 7名 |

| 第4回 | 15:30 ~ | 10名 |

| 第5回 | 18:00 ~ | 4名 |

| 最終回 | 20:30 ~ | 11名 |

| STAFF | - | 5名 |

| total audience | - | 43名 |

|---|

前売り券と当日券の枚数

| ticket | price | note |

|---|---|---|

| 前売券 | ¥1,200 | 30名 |

| 当日券 | ¥1,300 | 8名 |

上映日

2021年11月27日(土)

photo by © MOMOTA Koji

Botarhythm A COFFEE ROASTER さんに出店いただき、上映の前後にはコーヒーを片手に会話が生まれる機会がありました。

年齢は上が90歳、下は小学6年生。お母さんが観ている間にスタッフが7歳の子どもと積み木、みたいなのんびりした雰囲気の上映会になりました。また翌週12/4(土)には下村幸子監督を招いてのオンライントークショーが行われました。その際に皆様からいただいた上映会アンケートもお渡しさせていただきました。

photo by © HARADA Yosuke

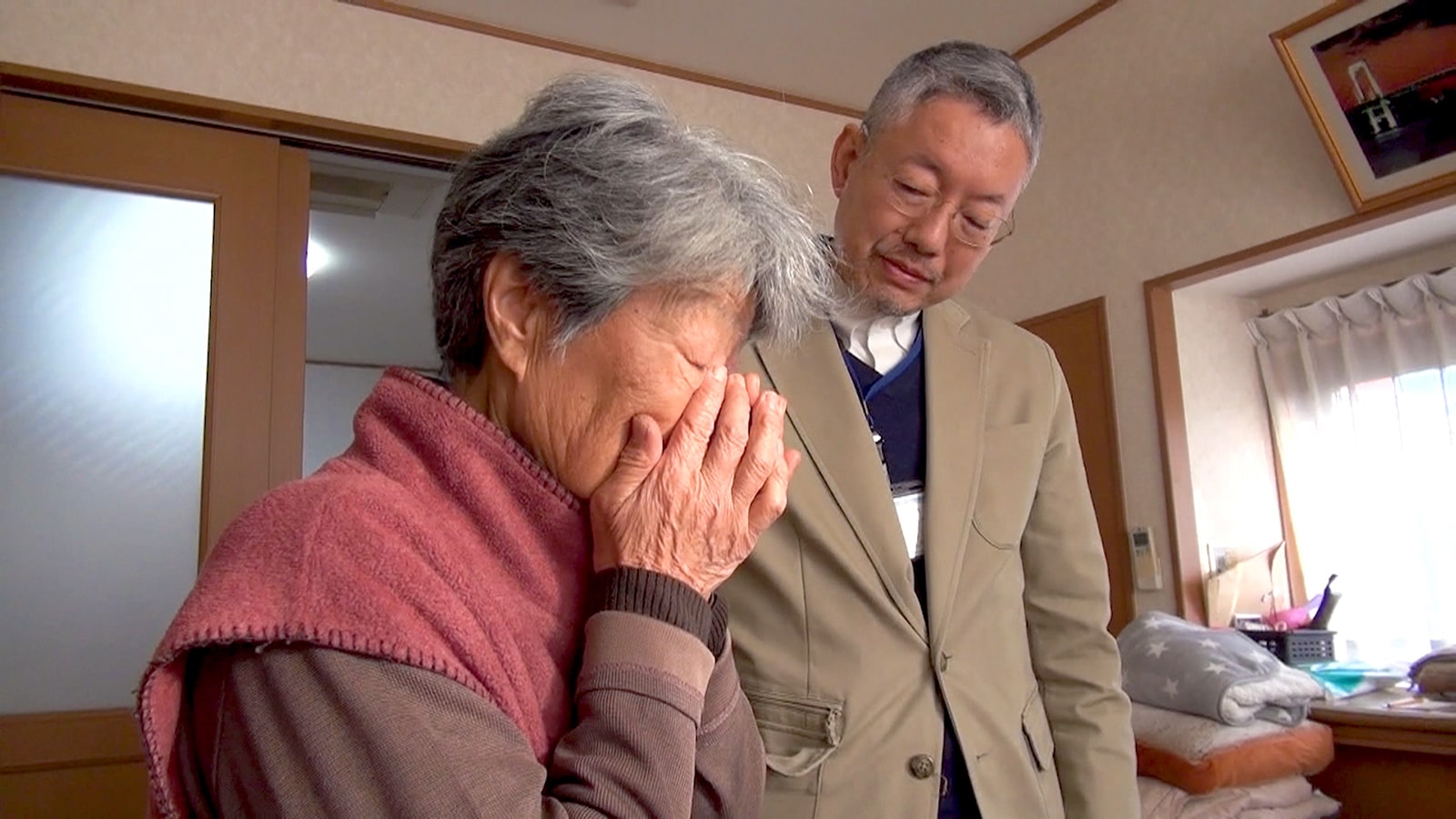

ソファに座って観ているのは益枝さんとご近所の福島さん。ふたりが母娘のように肩を寄り添い合って見ている様子がとても印象的で、自分にとって特別な写真です。後日、益枝さんより「映画の内容はなんとなくわかっていたから覚悟して観たわよ」とニヤリとご感想をいただきました。

この映画を1日6回上映。試写を含めると7回見ました。今でもスチール写真を見るとキャラクターやストーリーが立ち上がってきます。貴重な経験をさせていただきました。

そんな中で、ただいま館山市布良にて銭湯開業準備中の内山さんにとても読み応えのあるご感想をいただけましたので、ここに転載させていただきます。

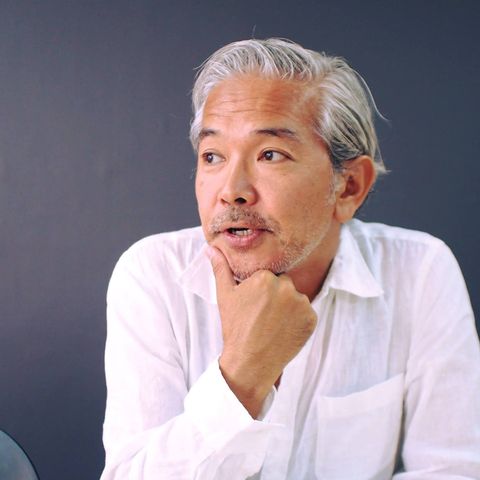

内山 章さんによるレポート

うちやま あきら

建築家 一級建築士 省エネ建築診断士

建築家 一級建築士 省エネ建築診断士- スタジオA 建築設計事務所・代表取締役

- 株式会社エネルギーまちづくり社・取締役

- NPO南房総リパブリック・理事

- 全国でDIY断熱ワークショップ

- 2022年千葉県館山市にて銭湯開業予定

過日。館山で行われた小さな上映会の最終回に滑り込めた。

在宅医療、それもそのまま自宅で看取ることを目的とした訪問診療を行う医師チームのドキュメント。とても良いドキュメント映画だった。特にお涙頂戴の構成になっていないのがよかった。人それぞれだと思うが、自分は涙が出るというより、エンディングでは逆に清々しさを感じていた。

photo by © MOTOZAWA Nobuaki

父の闘病生活

(父の闘病生活)

全文を読む

「超高齢化社会」の居住福祉

人と少し違うかもしれないが、映画を見て気になった点は、映像に出てくるそれぞれの家の介護の現場が圧倒的に「狭い」ということだ。居住福祉を勉強し始めてわかったことだが、日本の家の寝室は欧米のそれと比べて圧倒的に狭い。もちろん寝室だけではない。家全体が狭い。

日本政府はずっと前から「在宅介護」「在宅医療」を推奨している。しかし部屋に介護ベッドを置いてしまうとその片側からしか実際は介護ができない。その片側にさえ点滴のスタンドや介護機器などが置かれ、さらにその状態で、時に数人で介護をしなければならない。そんな不自由な状態では、患者も介護者も気持ちよく医療や介護を受けることができないだろう。

映画にも出てくるが、ハシゴかと見誤るような階段をヘルパーのチームは移動浴槽を抱えて登り、夫婦二人分の布団を敷くのが精一杯の部屋で3人がかりで浴槽を囲み、お風呂に入れていた。

例えばアメリカでは新築住宅の部屋の最低面積が決められている。つまり寝室はベッドを置いた時に3方向からアクセスできるようになっている。それであれば十分に在宅で医療も介護も実現できる。寝室だけではなく居間も個室も。それぞれ人生の最後までそこで過ごせるように法規で決められているとのことだ。

もちろん我が国の住宅事情など嫌という程わかってる。自分の実家も80代後半になった母親はまず上がれる階段ではないし、自分が設計した住宅でもシングルベッド二つ置くとほとんど居場所がないという寝室もあった。

自戒を込めて言うが本当にこれから自分らが迎える「超高齢化社会」に向かって考えを改めていかなければならない。子育てをし働きざかりが住む家と、高齢になって住む家が分けられてもいいだろう。どんな人生を想像しながら設計するか、もしくはどんな設計ができる環境を作っていけるか、立ち位置を考え直さなければと思う。

環境問題、少子高齢化、過疎の問題など、もう無邪気でいられる時代ではないことを改めて痛感した。

(text: 内山 章 on 8th Dec. 2021)

photo by © UCHIYAMA Akira

人生をしまう時間

- 2019年/110分/制作 NHK

- バリアフリー版日本語字幕つき上映

- 文部科学省特別選定:

青年向き、成人向き、家庭向き

ご来場いただいた皆さま、誠にありがとうございました